松ヶ崎を守るには、

■■ 私たちは、何をするべきか?

■ 松ヶ崎自主防災会・地区防災計画策定支援・講演会<準備会>

■ 2025年6月26日<木>自主防災会松ヶ崎学区防災セミナー・19時〜左京区役所2階AB

■ 行政出席者

■ 左京区役所:森本区長、船木副区長

■ 左京区役所地域力推進室:松浦課長、吉田まちづくり協働コーディネーター、中出係長、北藤さま

■ 左京消防署(修学院):自主防担当:植田さま<代理>

■ 京都市役所:防災危機管理室3名、地域自治推進室1名

■ 各種団体出席者

■ 松ヶ崎自治連合会

■ 松ヶ崎市政協力委員会

■ 松ヶ崎消防分団

■ 松ヶ崎自主防災会

■ 松ヶ崎民生児童委員会

■ 松ヶ崎交通安全会

■ 松ヶ崎学校運営協議会

■ 松ヶ崎防犯推進委員会

■ ■ 防災講和:近年の大災害から考える防災・減災対策

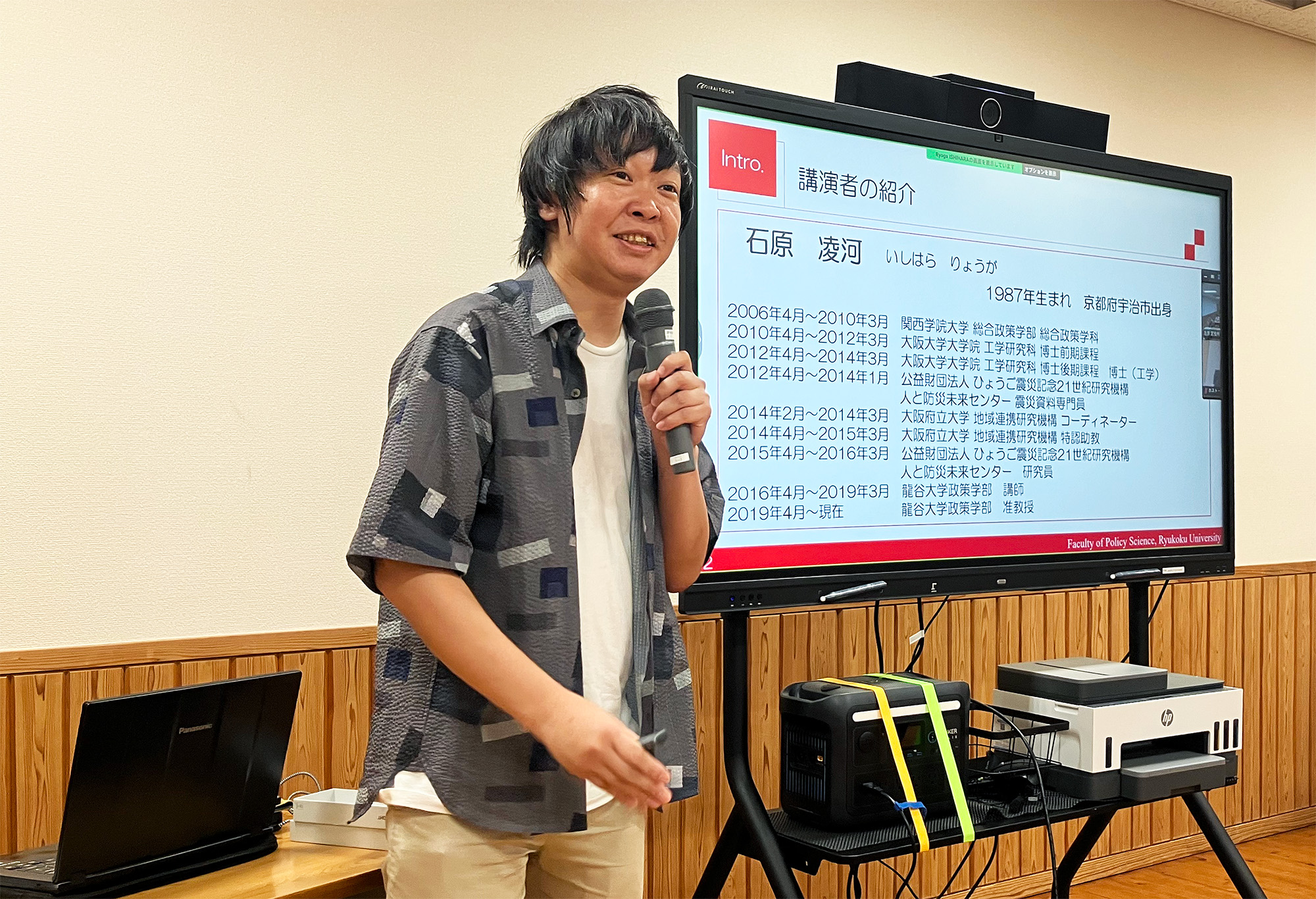

■ アドバイザー石原先生 説明:50分、質疑応答:10分

<阪神・淡路大震災と能登半島地震+水害の資料と動画を交えて解説をお聞きする>

■ 防災講話(アドバイザー石原先生)

■ 災害はすべて違う顔を持っていると言っていい。今までの災害はどういう特徴があり、対応をしてきたかを振り返ることが今後の防災においても重要である。そして松ヶ崎地区固有の特徴や課題を踏まえた対策について考えていきたい。

■ 防災・復興においては災害を知り、自分を知り、地域を知ることが重要である。

■ 能登半島地震においては災害関連死が直接死を上回るというショッキングな事実がある。良好な避難環境を維持することが犠牲者を増やさないために重要である。

■ 災害時は自分が生き残ることが前提である。今までの災害において救急や消防はすぐに来なかったため、住民が救出活動を行ったという事実がある。共助体制の構築も重要である。

■ 在宅避難にはメリット、デメリットがあり、デメリットが除去されて初めて在宅避難が推奨される

■ 3.質疑応答(■ Q. 松ヶ崎、■ A. 石原先生)

■ Q.携帯トイレや非常用トイレの備蓄が必要とのことだが、トイレットペーパーは必要か?防寒用にも使える可能性がある。

■ A.トイレットがあればいいが、代用できるものがあれば、他の物を備蓄することも可能である。ティッシュペーパーだと用途が多いが、流せないこともあるので、地域の実態に応じた運用が必要となる。

■ Q.商店街とのつながりが重要であるという先生のお話があった。先日、上京区の京極小学校の訓練に参加したが、京極商店街は自主防災会に積極的に協力されていて、例えば商品券を配ることで自主防災会の参加率を高めるという工夫をしていることを知った。松ヶ崎には商店街はないので代わりにスーパーのライフと提携することは考えられるか。

■ A.地元のスーパーとの提携は重要である。しかしながら大手資本のスーパーは本社との調整等もあり、地元との関係が必ずしも強くないが、地元密着のスーパーは協力的な傾向がある。店によって方針は異なるので一度、連絡して聞いてみるのがいい。

■ Q.避難場所である京都工繊大は学長が変わるので、方針が変わらないよう、継続性を持たせるよう行政にフォローして欲しい。大学保管の備蓄物資も学生向けか地域向けかのルールも不明であり、トラブルになることも予想されるが、大枠のルールを作っておきたいがいかがだろうか。

■ A.龍谷大は学生向けとは別に地域向けに備蓄物資を確保している。京都工繊大の備蓄物資のルールに関しては大学側と交渉をした方がいい。

■ Q.住民の意識を高めることが大きな課題であるが、他の地域の事例を教えて欲しい

■ A.是非これからのWSで、地域あるいは個人でどんなことができるのか、あるいは松ヶ崎の課題は何なのかということを是非考えていただき、それを計画に生かすっていうことが大事だと思う。

■ ■ 自地域での防災課題(WS形式)

ファシリテーター石原先生 30分

■4.防災講和を受けたWS

■■ 自主防災会 岩澤会長

■ スギ薬局、ライフ、コンビニなどの店舗と緊急時の連携、協力が得られるように普段からコミュニケーションを取ることが重要である。

■ 小学校で生徒が防災を学ぶ機会がもっと増えれば、家族への防災に関する周知がもっと深まると思う。

■ 雨の時の集合場所はどうするかなどの周知が十分にはされていないので、検討をする必要がある

■■ 自主防災会 山中さま

■ 山がある場所など学区の特徴と課題を洗い出していく必要がある。小学校は土砂崩れの場合、避難所として使えないので京都工繊大のみになるという想定がある。土砂崩れの際の避難所の準備について検討が必要である

■ 避難所に関してはペットの件やトイレが使えるのかといった状況をシミュレーションして準備する必要がある。

■■ 自主防災会 北村さま

■ 近所付き合いが希薄で共助が期待できない現状がある。旧街道の地区は昔からの慣習で行事の参加者もいるが、新しく開けた地区は隣近所同士も知らない。住民同士が顔見知りの関係にどうやってなるかが課題である。

■■ 自主防災会 樋口さま

■ 地域の集合場所、避難所がどこであるか住民には十分に周知されていないので、今後の周知の徹底が重要課題である。

■ 講義内容もどうやって咀嚼して町内、地域に共有するかが大事な役割である。

■ 民生委員が個々の住民の家族構成、年齢などの属性を把握することが課題である。

■ 地震、水害、土砂災害など災害の種類は多様である。松ヶ崎小学校は山のそばにあるが、土砂災害で使えなくなるリスクはどれくらいあるのかを見極める必要がある。

■■ 松ヶ崎消防分団長 河村さま

■ 想定外の雨など水害対策を真剣に考えなければならない。

■ スーパーの話が話題に出たが、飲食店も災害時は食材を持っていても意味がないので、地域に分け合うことを検討したい。

■ 独居老人の安否確認と避難方法が課題である。

■ 備蓄物資は水と食料だけではなく、カセットコンロも備蓄した方が良いという意見が出た。

■ 災害時は仮設トイレが設置されるが、断水でトイレットペーパーは流せない事態になると考えられる。したがってトイレットペーパーよりもティッシュペーパーの備蓄を優先した方がよいのではないか。

■■■■ 講評(石原先生)

ワークショップでは色々な意見が出されたが、大きく分けると5つの論点がある。

■ 1点目:地域にある事業所やスーパー、飲食店などの店舗、大学との連携が松ヶ崎において重要である。

■ 2点目:防災教育の重要性である。学校での教育は家庭にも波及し、地域が防災に強くなることにつながる。

■ 3点目:共助の重要性である。住民同士が普段から顔見知りとなり、独居老人の安否確認をするような関係になることが重要である。災害の重要性を周知して防災を入口にそのような関係を構築していくことも考えてほしい。

■ 4点目:個人での物資の備蓄に関することである。水や食料だけではなく、カセットコンロの利便性も確認された。

■ 5点目:避難所に関することである。土砂災害の際に小学校が使えなくなるケースに関する議論があった。工繊大はフル対応ができる拠点となるので地域とどのような連携をしていくかが重要である。ペットの同伴をどうするかなど大学側と交渉を進めて欲しい。土砂災害に関しては災害の中でも最も発生予測が難しいと言われている。リスクはゼロではないのでイエローゾーンやレッドゾーンなどの情報も活用して行動をしてほしい。

今後、地区防災計画を地域住民の皆さまと議論しながら作っていきたい。

■ 2025年7月31日<木>松ヶ崎自主防災会・地区防災計画策定支援・講演会・19時〜左京区役所<1>

京都市左京区松ヶ崎自主防災会・地区防災計画策定支援<第1回WS議事録>

日時:令和7年7月31日(木) 19時~20時40分

場所:左京区役所 区民交流会議室 A-B

出席者

松ヶ崎自治連合会

松ヶ崎自主防災会

松ヶ崎市政協力委員会

松ヶ崎消防分団

松ヶ崎民生児童委員

松ヶ崎交通安全会

松ヶ崎学校運営協議会

松ヶ崎防犯推進委員会

左京区役所: 船木副区長

左京区役所地域力推進室:松浦課長、吉田まちづくり協働コーディネーター、中出係長、北藤さま

龍谷大学:石原先生

関西情報センター:西田、別所、吉川(記)

■■ ご挨拶(松ヶ崎自主防災会 岩澤会長)

■■ 松ヶ崎地区の住民は土砂災害の際は工繊大に、地震の際は松ヶ崎小学校に避難するというのが現在の計画である。松ヶ崎小学校の体育館が新しくなれば、避難先を工繊大から小学校へ変更することを検討したい。水害の際は、家族単位で避難を検討してほしい。

■■■■ 講演会議事録確認(関西情報センター 別所)

■■ 前回の講演会においては主に5つの論点があった

①(店が少ない地域での)店舗との連携、

②(学校などでの)防災教育の重要性、

③(コミュニティの希薄化による)共助の重要性、

④(水やカセットコンロなど)物資の備蓄、

⑤(工繊大用の備蓄と避難住民用の備蓄など)工繊大との備蓄ルールなどの連携 である。

■■ 今後のスケジュールは、今後複数回のワークショップを経て最後に地区防災計画をまとめる予定である。

最終回には矢守先生の講演会を予定している。

■■ 自地域での防災課題:ブロックごとの課題洗い出し(ファシリテーター 石原先生)

■ ■ (1)ブロック内の特徴、災害発生時の不安要素

■■(第1ブロック)地区は南北に細長く、山と川にはさまれており、土砂災害特別地域にも接している

■ 夏の暑い日の避難時には熱中症対策が必要である

■■(第2ブロック)

■ 高齢者が多い

■ 山裾に建っている民家が多く、土砂崩れの危険性がある

■ 近年、集合住宅が増えているが、新しい住民がどういう人かがわからない。新しい住民の防災意識も不明である

■■(第3ブロック)

■ 山の手の地区や大学周辺など地区内の状況の違いが大きい。

■ 住民の防災意識を高めるにはどうすればいいか。

■ 防災活動では町内会長などが意識を持って住民へ声掛けをしていくことが重要である。

■■(第4ブロック)

■ 地区は西町と西山に分かれているが、西町として西山のサポートは難しい。

■ 避難先は小学校であるが、避難ルートから考えて非効率である。

■■(第5ブロック)

■ 地区は川に面しており、大雨のことを懸念している。川の水位は川の近くまで見に行かなくても荒神橋のコンピュータで把握が可能である。

■ 近年、マンションが増えているが、マンションの住民は防災イベントに参加しない人が多い。マンションの住民にも訓練の声掛けはしたい。

■■(第6ブロック)

■ 大きなマンションが建設中である。

■ 大雨の際には近くの疏水があふれないか懸念している。

■ 地区に居住する高齢者、独居老人の避難が課題である。

■■(第7ブロック)

■ 地区では区画整理が進行中である。

■ 居住年数の浅い新しい住民が多い。

■ 近所付き合いのコミュニティを好まない人が多く、避難所がどこにあるかもわかっていない人も多いと感じている。そのため、災害時には区役所へ行ってしまう人が多くなるのではないかと懸念している。

■ 避難所の周知を徹底していくことが今後の課題である。

■■(第8ブロック)

■ 避難路は浄水場の東側と西側を通る2コースがあるが、東側は川が増水する危険性があるのでコースを再考した方が良いのではないか。

■ 高齢者など自立避難が困難な人を考えなければならない。

■ ■ (2)避難の体制と避難場所、ブロックごとの避難経路図、避難時の近隣マンションの受け入れ体制

■■(第1ブロック)

■ 避難場所は聖光幼稚園のみとなっているが、1カ所だけに限定するのではなく、町内ごと、各家庭に避難する場所を作ってはどうか。

■ マンションの避難受け入れについては今まで一度も地域の人やマンション管理会社とも協議したことはない。

■ マンションの屋上にはフェンスもなく、危ない状況であり、総合的に考えると受け入れのハードルは高いのではないか。

■■(第2ブロック)

■ 東町は松ヶ崎小学校が集合場所、避難場所になっているが、集合場所の松ヶ崎小学校は代えた方がいいのではないか。

■ 避難経路に関しては一本道であり、特に問題はないと思う。

■■(第3ブロック)

■ 松ヶ崎小学校と工繊大が避難場所となっているが、避難場所と避難経路が住民に徹底されていないので周知が必要である。

■ マンションと訓練をしているかなど連絡はとれていない。

■ 集合場所と避難経路の周知が必要である。

■■(第4ブロック)

■ 西町の南側が集合場所になるが、南側にいったん下がるというのは避難ルートとして非効率である。

■ 自主防災会においては集合場所や避難経路など訓練に関する十分な引き継ぎが行われていないと感じている。

■ 回覧板や、ローソン、ライフ、地域の掲示板などを通じて避難場所と避難経路の周知をしたい。

■■(第5ブロック)

■ 近年、マンションが増えているが、水害の際に避難できるか懸念がある。

■ 備蓄に関しては古い食材を食べて、新しい食材を補充するというローリングストックを日常的に推進したい。

■ 住民が多いにも関わらず、部長は2人しかいないという課題がある。

■ 回覧板に情報を載せて周知したい。

■■(第6ブロック)

■ 区役所前に集合して松ヶ崎小学校に避難するという想定であるが、距離が遠いという課題がある。

■ 旧街道から松ヶ崎小学校までの避難路は道幅が狭く、土壁もあり、危険である。したがって小学校ではなく、工繊大へ避難することができればありがたい。

■ 小学校と自主防のブロックの区割りが異なっているので統一はできないか。

■■(第7ブロック)

■ 開発公園を建設中であるが、防災トイレやかまどベンチの設置も要請しており、避難所に指定される予定である。開発公園で防災訓練も実施したい。

(第8ブロック)

■ 2つの通路が避難経路となる予定である。

■ 小さいマンションばかりなので避難の受け入れは難しいと考えている。

■ 集合場所の周知徹底が疎かになっていると懸念している。

■ 疏水の東側は(増水の危険性から)避難場所として適切かどうかの再考が必要である。

■ ■ (3)ブロックごとのこれまでの防災の取り組み(消防連携含む)、訓練等のブロックでの防災活動の今後の展望

■■(第1ブロック)

■ まとめ役であるはずのブロック長と副ブロック長が不在であり、第2ブロック長が兼務しているのが現状である。

■■(第2ブロック)

■ フルスペックの訓練を今まで実施してきている。

■ 新しい住民の増加や住民の高齢化で参加しない人も多く、参加者が減少してきている。

■ 住民に広く、多く訓練に参加してもらうための努力をしていきたい・

■■(第3ブロック)

■ 毎年、訓練を実施している。

■ より多くの人に参加してもらうためにも町内会長を動かして声掛けや呼びかけをしていきたい。

■ 一部の住民の理解で終わってしまっているのでみんなの理解を得られるように努めていきたい。

■■(第4ブロック)

■ ブロックの訓練は日程が住民にしっかりと周知できていないのが課題である。

■ 自主防の部長は毎年変わってしまうので引き継ぎが十分できていないという課題がある。役割の周知徹底をしていきたい。

■■(第5ブロック)

■ 第5ブロックの訓練は周知方法や集客が素晴らしく、広報活動を見習うべきである。

■ 訓練は手狭なスペースでやっている。

■ 訓練の参加者を増やすために参加者に特典を付与することも検討してはどうか。

■■(第6ブロック)

■ 老人クラブを中心にブロック訓練をしているが、若い人が来てくれないという課題がある。

■ 近所にどういう人がいるのか把握をするために日頃からイベントを開催することを検討したい。過去には子どもたちが近所の家を訪問するハロウィンイベントや地蔵盆を開催したことがある。イベントは好評であったので再開も検討したい。

■■(第7ブロック)

■ ブロック訓練の参加者が少ないのでどうやってきてもらうかが課題である。

■ 訓練の参加人数が少ないので近隣のブロックと合同で開催することも検討したい。

■ 消防署の人員が少なくなっており、消防団員の負担が増えているので負担軽減のためにも訓練を合同で開催してほしい。

■■(第8ブロック)

■ ブロック訓練によって総合防災訓練の補完を目標にしている。

■ 訓練は消防署と顔見知りになるいいチャンスであると考えている。

■ AED講習は毎月やっているが、新しい企画を考えたい。

■ 2ブロック合同の訓練を行ったが、参加メンバーが増え、住民同士が顔見知りになる良い機会になった。

■ 住民は中高大学生が少なくて高齢者、幼児が多い。地蔵盆も実施していない。小学生が高齢者の家を訪問するクイズのようなイベントを実施してほしいというアンケート結果もあった。どうやって顔見知りを増やしていくか考えたい。

■■ 5.まとめと講評(アドバイザー 石原先生)

■ ■ 8ブロックのいずれも議論に熱心で、短い時間に論点を端的にまとめてくれた。

■ ■ 今回のWSにおいて避難上の課題として主に4つの論点が出た。

■■(論点1:集合場所・避難所の課題)

■ 区役所の前から小学校までが遠い。

■ 旧街道沿いの建物の土壁が崩れていたら通れない。

■ 工繊大に避難できたらありがたい。

■ 小学校でのブロックの分け方が自主防災組織のブロックとは異なる。

■ 西山は南側に下がって避難場所に行くのは非効率。

■ 夜に地震があったら地域の避難場所として適当なのか考えるべき。

■ 住宅の立地数が多いのに防災部長が少ない。

■■(論点2:集合場所・避難所の再検討)

■ 集合場所をフレキシブルに避難できた方がいいのでは。

■ 集合場所をなじみがある場所に変えたほうがいい。

■ マンションは収容する場所があるのか。

■ 西山は南側に下がって避難場所に行くのは非効率。

■■(論点3:マンションの避難)

■ マンションは収容する場所があるのか。

■ マンションの受け入れ体制についてはブロック内で議論していない。

■ マンションの屋上にはフェンスがない。

■ 果たしてマンションが受け入れてもらうのか。

■ マンションに避難するのは快適ではないかもしれない。

■ 小さなマンションがあるが受入体制できるマンションがないのであきらめる。

■ マンションの開発公園が備蓄倉庫とかまどベンチが整備されるため、ここの開発公園を集合場所とする予定。

■■(論点4:避難に関する情報の周知)

■ 集合場所と経路の周知徹底が必要。

■ 地域の集合場所のありようが薄まっている。

■ 情報を拾って判断する重要な場所だが疎かになっている。

■ ローリングストックの重要性を広めていきたい。

■ どのようにして小学校まで行けばいいのか引き継がれていない。

■ 自主防災組織として引継ぎの伝達を考える必要がある。

■ 集合場所の地図や避難経路を回覧板やライフの掲示板などで知らせる。

■ ■ 今回のWSでは今後の展望として主に4つの論点が出た。

■■(論点1:参加)

■ 高齢化が進んでおり、新住民や若い人々がなかなか参加してくれない。

■ ブロック訓練の参加者が少ない

■ 中高大学生がいかに参加してくれるか

■ 顔見知りを生かし増やしていくかが課題である

■■(論点2:組織)

■ 町内会長を動かして、参加できるための組織づくりが必要。

■ ブロック内でまとめ、共有する長と副長を決めないといけない。

■■(組織3:周知)

■ ブロック訓練の案内を伝える方法を考える。

■ 部長さんにやってもらうことを周知。

■ ブロック訓練の広報や集客が素晴らしい。

■■(組織4:防災訓練・イベント)

■ 防災イベントに素敵な特典をつけるべき。

■ 防災訓練がマンネリ化するので魅力ある取り組みの必要性。

■ ブロック合同での防災訓練の実施の必要性。

■ 京都市左京区松ヶ崎自主防災会・地区防災計画策定支援

<第2回WS議事録>

■ 日時:令和7年9月18日(木) 18時30分〜20時

■ 場所:左京区役所 区民交流会議室 1-A,1-B

■ ■ 出席者

松ヶ崎自治連合会

松ヶ崎自主防災会

松ヶ崎市政協力委員会

松ヶ崎消防分団

松ヶ崎民生児童委員

松ヶ崎交通安全会

松ヶ崎学校運営協議会

松ヶ崎防犯推進委員会

左京区役所: 船木副区長

左京区役所地域力推進室:松浦課長、吉田

まちづくり協働コーディネーター、中出係長、松本係長、北藤さま

龍谷大学:石原先生

関西情報センター:西田、坊農、別所、吉川

■ ご挨拶(松ヶ崎自主防災会 岩澤会長)

■ ■ 神戸の震災時、京都は震度5であった。震度5と6ではでこれほど被害の差があることがわかった。震度6以上の地震が京都で起こったのは195年前であるが、そろそろ起きるかもしれないことを想定して防災意識を高めていきたい。

■ ■ 家から一次集合場所へ集まって避難所に向かうルートに関するご意見が複数出ている。家から指定避難所への方向とは反対側の一次集合場所に一旦集合してから指定避難所へ向かうというルートが非効率であるというのが主な理由である。効率的な避難ルートに関して話し合い、見直しも検討していきたい。

■ ■ 松ヶ崎で地震が起きた場合、北山通りより北側の住民は松ヶ崎小学校、南側の住民は工繊大へ避難すると言うのが従来のルールである。3年後に指定避難所となっている松ヶ崎小学校の体育館が3年後に整備される予定であり、その場合は住民全員が松ヶ崎小学校へ避難することにするのか、それとも従来通り北側は小学校、南側は工繊大へ避難というルールを踏襲するのかを考えていきたい。

■ ■ 質疑応答

■ Q.WSでは現在の状況を想定して議論を行うのか、それとも3年後の小学校整備後の状況を想定して議論を行うのか、どちらなのか。

■ A.現在の状況を想定して議論をする。

■ 左京区役所からの情報提供(京都市左京区 中出係長)

■ 大規模災害で生活困難な方が一定期間避難生活を営む場所が指定避難所、水害・土砂災害で危険が切迫している状況下、住民が一時的に緊急避難する場所が指定緊急避難場所という使い分けをしている。

■ 水害・土砂災害の際に5段階ある警戒レベル3の高齢者等避難から避難所が開設されることとなる。

■ 工繊大が指定緊急場所として定められている。

■ 避難情報を聞いた際は直接、指定緊急避難場所へ入ってもらうことになるが、親戚や友人が避難させてくれ方がいる場合はそちらへ避難するのもオプションとなる。

■ 地震の場合はそれぞれの一次集合場所に集合したのち、避難所へ移動するということになる。

■ インターネットなどで避難情報の発令などの確認をして、行動をしてもらいたい。

■ 質疑応答

■ Q.第1ブロックでは「工繊大や松ヶ崎小学校へ避難するのは難しい」と言っているにもかかわらず、工繊大や小学校へ避難することを前提にした議論はおかしいのではないか。行きたいところに避難をすればよくて、避難場所に避難させるのはナンセンスではないか。

■ A.避難所には物資が備蓄されていることもあり、小学校、工繊大を避難所として指定している。

■ A.緊急安全確保は一次集合場所へ行くか、自宅で待機するのかを自分で判断して行動することになる。指定避難所は物資が届き、安否確認がしやすいと言ったメリットもあるので、総合的に判断をして行動してもらいたい。

■ ■ 第1回WS議事録確認(関西情報センター 別所)

■ 1.講演会議事録確認

・前々回の講演会では主に

①店舗との連携、

②防災教育の重要性、

③共助の重要性、

④物資の備蓄、

⑤工繊大との備蓄のルールなどの連携という5つの論点があった。

■ 2.自地域での防災課題

(第1ブロック):山と川にはさまれている地形

(第2ブロック):土砂崩れの危険がある

(第3ブロック):地区内の状況の違いが大きい

(第4ブロック):避難ルートが非効率

(第5ブロック):大雨の懸念と荒神橋のコンピュータによる水位確認

(第6ブロック):大雨の際の疏水の浸水の懸念。

(第7ブロック):避難所の周知徹底

(第8ブロック):避難コースの再考

■ 4.ブロックごとの一次集合場所・指定避難所と避難経路

(第1ブロック):一次集合場所を聖光幼稚園のみの1カ所に限定しない

(第2ブロック):一次集合場所の松ヶ崎小学校は変更する

(第3ブロック):一次集合場所について避難経路が住民に徹底されておらず周知が必要

(第4ブロック):避難ルートが非効率

(第5ブロック):水害の際に安全に避難できるかの懸念

(第6ブロック):区役所前に集合して小学校に避難するルートが非効率

(第7ブロック):ブロック全体として工繊大へ指定避難所を統一したい

(第8ブロック):一次集合場所の周知が徹底されていない懸念、疏水の東側が避難場所として適切かどうかの再考が必要

■ 5.避難方法のルール化と情報周知方法(ファシリテーター 石原先生)

(第8ブロック)

■ 一次集合場所は浄水場正門前、避難所は地震、水害、土砂災害のいずれも工繊大東館が指定されており、他の選択肢はないという結論だった。

■ 浄水場正門前から工繊大ノートルダム館までの避難ルートは従来、高野川沿いを通る東回りとしていた。議論の結果、増水した高野川沿いを通る東回りルートではなく、西回りで北泉通に出る西回りルートの方が適切と考えた。東回りの方が直線で距離も西回りは80メートルほど長くなるが、道路も広く歩道も整備されており、こちらのルートへの変更が適切であるということで議論がまとまった。

■ ノートルダム館よりも東3号館という呼称の方が望ましいという議論も出た。

(第7ブロック)

■ 地震時の一次集合場所はフォルム松ヶ崎としているが、新マンションの建設工事・完成後は敷地内の公園を一次集合場所に変更し、そこから小学校へ移動するという計画としている。

■ ブロックの範囲が非常に広いという特徴がある。

■ 北山通を境に一次集合場所が南北で分かれている。北山通の南側の芝本町は南側の集合場所へ移動するのがルールになっているが、高齢者の移動が大変なことも考慮してより近い北側の集合場所に変更することを検討したい。

■ 避難場所は地震時が松ヶ崎小学校、水害・土砂の場合は工繊大という周知徹底が課題である。

■ 避難場所を工繊大に一本化できないかという議論があった。

(第6ブロック)

■ 昔、大水で高野川の橋桁が流れたことを記憶している。

■ 浄水場は雨量が増えてもポンプで強制的に排出する仕組みがある。

■ 一次集合場所は区役所前で指定避難所は工繊大を想定している。→現状もその避難方法となっている。

(第5ブロック)

■ 南北に長い地区である。一部では一次集合場所は工繊大のグランド、指定避難所は工繊大東3号館となっている。一次集合場所のグランドを南下してから指定避難所へ向かうのは非効率であり、直接指定避難所へ避難も可能という周知を行いたい。

(第4ブロック)

■ 西山は現在の指定避難所(小学校、工繊大)よりも隣の学区(葵学区など)のに避難する方が近くていきやすいという意見があった。学区ごとに避難所を定める市の従来の考えは再考してはどうか。

■ 北山通の南北で一次集合場所・指定避難所を分けた方がいいのではないか。

■ 一方で避難所を南北で分けてしまうと役員が両方にいないと開設ができず、ブロック長や役員の体制の変更が課題となる。

■ 避難ルートの旧街道は道が狭く、建物倒壊のリスクもあるので、一次集合場所はスポーツ公園よりも工繊大へ変更した方がいいのではないか。

■ 一次集合場所を初めて知った人も今回、いたので周知が課題である。

(第3ブロック)

■ Q.荒神橋の水位計があるということであるが、松ヶ崎はどこで水害が発生すると想定しているのか。

■ A.高野川から水害が発生すると想定している。

■ Q.高野川の上流で水害が発生するということになると考えているが、その地域に限定した水位計を設置するのは難しいのか。→現状では荒神橋の水位計で上流地域の水害も予測するということになっている。

■ 中町南町は工繊大に一旦集合してから小学校へ避難するということになっていたが、直接小学校へ集合するというルールに変更してもいいのではないか。ブロック長などもその方が避難者の把握をしやすいのではないか。

(第2ブロック)

■ 東町は小学校のグランドが一次集合場所となっているが、旧街道の掲示板前に集まるのが普段からの習慣となっている。家からも近く、お年寄りの確認もしやすいので一次集合場所をグランドから掲示板前のスペースに変更するべきではないか。

(第1ブロック)

■ 川沿いで細長い地区である。一次集合場所である聖光幼稚園に集まらずに直接、小学校へ行った方がいいのではないか。

■ 地区の北の先端部は川を越えるという課題はあるが、学区を超えた避難も考えるべきではないか

■ ■ まとめと講評(アドバイザー 石原先生)

■ 8ブロックではルートの直線の最短距離の比較という観点が出された。

■ 4ブロックでは避難所がバラバラだと運営と組織体制をどうするかという課題が出された。

■ 各ブロックから現状の避難ルートは非効率であるという意見が複数出された。

→地域の人で最適なルートと場所を今後も継続して検討してもらいたい。

→一次集合場所と避難所への避難ルートを検討してもらってきたが、避難所への避難を前提にしすぎないことが重要である。特に水害、土砂災害の際は命を守るということを前提に避難所へ避難しない選択肢も検討してもらいたい。

■ 次回は水害について議論を予定しているが、水害、土砂災害の避難は地震以上に難しいことが多い。

■ 高齢者など家にいるのが不安な人は早期避難をすることが重要である。

■ 地区防災計画に反映させられるので建設的な意見をどんどん出すことが重要である。

■ ■ ■ 次回の予定

10月20日(木)18時30分〜左京区役所<第3回WS>

■■ 避難する際には、切れた電線には絶対に近づかないでください

感電する恐れがあるため、絶対!触れないでください。

<高圧線は、数メートル離れていても感電することがありますので最も注意が必要です>

<松ヶ崎学区内には、高圧線はありません。北山オートバックスと東側のコーナン付近には、高圧線がありますのでご注意ください>

■ 電線に木やアンテナ、ビニールハウス、看板などの飛来物が触れていたり、電柱が傾いているのを見つけたら、<電力会社にご連絡ください。>

■ 灯火していない信号にご注意を、

<停電により、信号が消えていることがあります。慌てず注意してお渡りください。>

■ 避難する際は、エレベーターは使用しないでください。<停電で閉じ込められる可能性があるので、乗らないようにしましょう。>

■ ぐらっときたら、最初に頭を守ること!

■■ 地震の際には、1. 頭を守る、2. 火を消す、3. ドアや窓を開ける、

<浴室やマンションに閉じ込められたら大変!>

<御所ノ内町在住の防災研究家/笹田医師のご指導です>

■ 避難する前に、絶対気をつけること!

■■ 避難する前に家電製品のプラグを抜きましょう

<火災から家を守るため有効です>

■■ 災害時、水に濡れた家電製品は使用しないでください。<水に濡れると、漏電している恐れがあります>

■■ 避難時、家のブレーカーを切ってから避難しましょう。<電気が復帰した際に火災を防ぐためになります>

■■ 万一ガスくさい時は、ガス漏れ通報専用ダイヤル TEL. 0120-8-19424 <震度5以上の時は、自動的にガスが止まるようになっています、メータに赤ランプが点滅してたら自分で復帰できます!>

■■ 災害で、携帯が全く繋がらなくなった際には、数時間後に緊急Wi-Fiがスタートします。ご記憶ください、、、<NTTと携帯3社共同の2重の準備がされています>

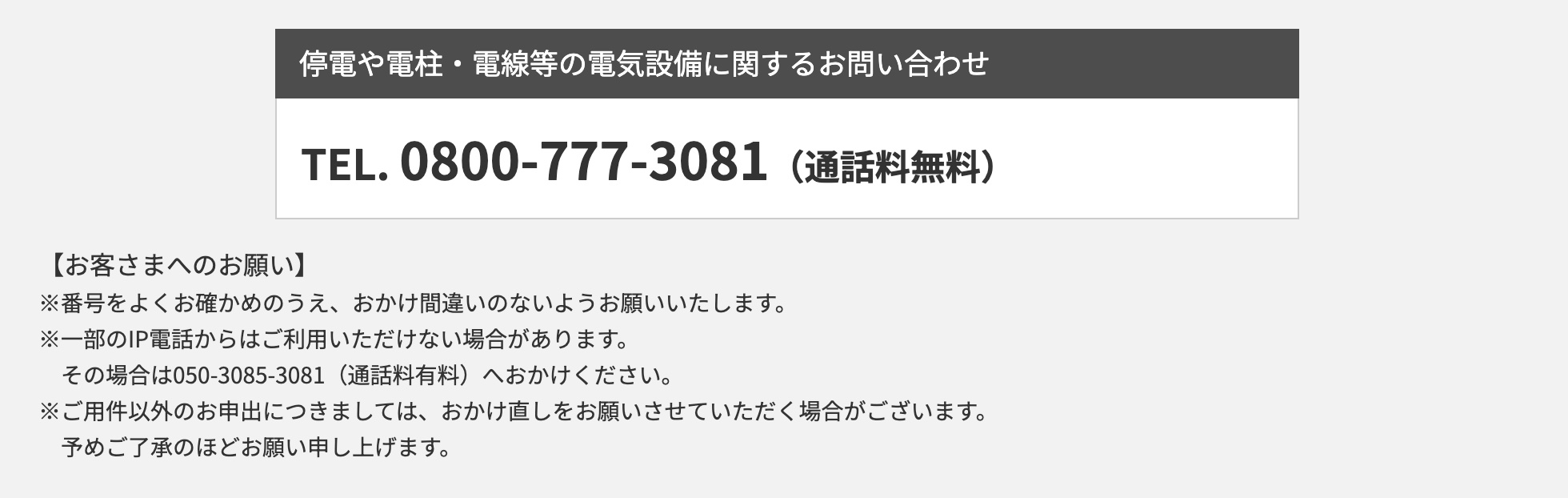

■■ 電柱、電線、高圧線の切断など電気関連の危険箇所を発見したらすぐ、こちらへ、

■■ 近くで水道管の破裂など緊急を要する水関連のダイヤルは、こちら

■■■■ 突然の松ヶ崎学区の避難所開設の際は、状況をここで随時公開します。

■■ お住いの地域の避難開始情報は、まずヤフーのトップページで発表されます。

京都市防災危機管理情報館 ▶ 現在の緊急情報

河川情報 ▶ 現在の防災カメラ水位情報

■■ Facebookで”松ヶ崎自主防災会”とご検索ください。▶ こちらから

■■ 初めてFacebookをご覧になるお客様は、初期設定画面が開きます。設定が完了しますと次回から、自動的に松ヶ崎自主防災会の画面が開きます。

MATSUGASAKI JISYUBO website

■ TOP

■ 今までの活動記録

■ 自主防災会の取組

■ 自主防災会組織図

■ 災害避難場所情報

■ 松ヶ崎安心安全ネットワーク

■ CONTACT